井下緊急避險系統初步設計說明書

目 錄

前 言 ………………………………………………………………1

第一章 礦井概況及安全條件………………………………………7

第一節 礦井概況……………………………………………………7

第二節 安全條件……………………………………………………8

第三節 礦井基本情況分析………………………………………10

第二章 緊急避險系統……………………………………………15

第一節 緊急避險系統的構成……………………………………15

第二節 設計基本要求和原則……………………………………21

第三節 避難硐室設置………………………………………24

第四節 自救器配備和避災路線…………………………………31

第五節 應急預案…………………………………………………34

第三章 設備配置………………………………………………38

第一節 密閉空間系統……………………………………………38

第二節 供氧系統…………………………………………………39

第三節 環境保持系統……………………………………………43

第四節 監測監控系統……………………………………………45

第五節 人員定位系統……………………………………………48

第六節 通訊系統…………………………………………………49

第七節 供電及照明系統…………………………………………51

第八節 供水系統…………………………………………………52

第九節 附屬系統…………………………………………………52

第十節 避難硐室基本配置………………………………………52

第四章 管理、維護及培訓與演練…………………………………55

第五章 投資估算…………………………………………………57

附錄:

1、礦井瓦斯等級鑒定批復(豫工信 [2010]66號);

2、采礦許可證、生產許可證、安全許可證、營業執照;

3、煤層自燃傾向性和煤塵爆炸性鑒定;

4、設計委托書。

前 言

一、概述

為提高煤礦安全防護能力和應急救援水平,減少因煤礦事故造成的人員傷亡,保障礦工生命安全,促進煤礦安全生產,加強煤礦技術管理,保證煤礦安全工程的投入,預防事故發生,根據《國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知》(國發〔2010〕23 號)、《關于建設完善煤礦井下安全避險“六大系統”的通知》(安監總煤裝〔2010〕146 號)、《關于煤礦井下緊急避險系統建設管理暫行規定的通知》(安監總煤裝〔2011〕15 號)、國家安監總局《煤礦井下安全避險“六大系統”建設完善基本規范(試行)》(安監總煤裝[2011] 33號)、河南省人民政府辦公廳轉發河南煤礦安全監察局《關于加快推進全省煤礦井下安全避險六大系統建設完善、工作意見的通知》(豫政辦 〔2010〕141號)、《國家安全監管總局、國家煤礦安監局關于煤礦井下緊急避險系統建設管理有關事項的通知》(安監總煤裝〔2012〕15 號)的要求,以及其他有關安全生產法律法規的規定, 2012年6月底前,所有煤與瓦斯突出礦井、中央所屬煤礦和國有重點煤礦中的高瓦斯礦井、開采易自燃煤層的礦井,都要完成井下安全避險“六大系統”建設完善工作;2013年6月底前,所有煤礦完成井下安全避險“六大系統”建設完善工作。其中緊急避險系統建設應包括為入井人員配備額定防護時間不低于30min的自救器、建設井下緊急避險設施、合理設置避災路線、科學制定應急預案等。煤與瓦斯突出礦井應建設采區避難硐室,突出煤層的掘進巷道長度及采煤工作面走向長度超過500m時,必須在距離工作面500m范圍內建設臨時避難硐室或設置救生艙。煤與瓦斯突出礦井以外的其他礦井,從采掘工作面步行,凡在自救器提供的額定防護時間內不能安全撤到地面的,必須在距采掘工作面1000m范圍內設置避難硐室或救生艙。

緊急避險系統的建設可為井下工人提供可靠的安全保障,當井下發生火災、瓦斯煤塵爆炸、突出等災害事故時,可使人員安全地快速撤離到安全地點,為無法及時撤離的避險人員提供一個安全避險密閉空間,對外能夠抵御高溫煙氣,隔絕有毒有害氣體,對內提供氧氣、食物、水,去除有毒有害氣體,創造生存基本條件,并為應急救援創造條件、贏得時間,也是煤礦安全的最后一道防線。

緊急避險系統建設可使煤礦安全管理由被動防御向積極預防轉變,充分體現了“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產工作方針。

鄭州煤炭工業(集團)尤氏煤炭有限責任公司,位于登封市大冶鎮前柿杭村境內,是由鄭煤集團與原朝陽溝紙廠煤礦接替井依據河南省煤炭鋁土礦資源整合領導小組辦公室 “豫資源整合辦[2005]11號”文批準成立的整合礦井,根據河南省煤炭企業兼并重組工作指導督查小組聯席辦公會議紀要【2011】1號文件精神,現歸屬鄭州嶸昌集團實業有限公司進行管理。該礦原為“六證”齊全礦井,歸屬鄭州嶸昌集團后,目前正在變更各種證件名稱。

本礦開采二1煤層,設計生產能力0.30Mt/a,為低瓦斯礦井,煤塵具有爆炸危險性,煤層屬Ⅲ類不易自燃煤層,水文地質條件中等。礦井開拓方式為三個立井單水平上下山開拓,在主井、副井井筒中均設有金屬梯子間,滿足至少兩個安全出口的要求。全礦井下共劃分有二個采區,目前有一個21生產采區,裝備一個炮采工作面和兩個掘進工作面來保證礦井的設計生產能力,采用走向長壁后退式放頂煤采煤法,回采工作面采用滑移頂梁液壓支架支護頂板。通風方式為中央并列抽出式,設計選用FBCDZ№19/2×90型防爆對旋軸流通風機兩臺;礦井主排水陣地設在立井井底,另在21采區下部設有采區排水陣地;設計地面空壓機站安裝三臺LGFD-30/8型螺桿式空氣壓縮機(其中一臺為礦方已有),二臺工作,一臺備用,主管選用Φ159×5mm無縫鋼管,支管采用Φ89×3.5mm無縫鋼管;設有KJ95N型煤礦安全生產監控系統和KJ69J型人員定位系統;通訊系統選用一臺160門程控交換機;礦井采用雙回路10kV電源供電,一路來自城西110kV變電站,一路來自李灣35kV變電站。全礦井勞動定員706人,最大班入井人數123人,井下工人在籍人數511。

該礦多年來十分重視安全工作,積板推進緊急避險系統建設,并委托我公司進行緊急避險系統初步設計,我公司組織有關設計人員深入現場調查研究,并充分聽取礦方意見,根據礦井實際情況,設計在副井井底車場東側軌道大巷以北的二1煤層頂板巖層中布置一個永久避難硐室,在14采區運輸下山中下部東側的二1煤層頂板巖層中布置一個采區避難硐室,均可為100人提供緊急避險服務,可滿足全礦井避險需要,有效防護時間均不低于100h。設計兩個避難硐室總工程量分別為72m、88.35 m,掘進工程量分別為1163.7m3、1432.6m3,并各自配備了供氧、空氣凈化等設備,預計總投資999萬元。

本套設計包括設計說明書、概算清冊及圖紙。由于緊急避險系統的建設在我們國家剛剛起步,緊急避難硐室配套設備還不規范、不統一,可供選擇的配套設備品種較少,設計中有可能出現一些不足之處,隨著技術的進步,礦方在建設和使用過程中應不斷完善更新,以達到最佳應用效果。

二、編制設計的主要依據

2、《國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知》(國發[2010]23號):

3、《國家安全監管總局、國家煤礦安監局關于建設完善煤礦井下安全避險“六大系統”的通知》(安監總煤裝[2010]146號);

4、《國家安全監管總局、國家煤礦安監局關于印發煤礦井下緊急避險系統建設管理暫行規定的通知》(安監總煤裝[2011]15號);

5、《國家安全監管總局、國家煤礦安監局關于煤礦井下緊急避險系統建設管理有關事項的通知》(安監總煤裝〔2012〕15 號);

6、《河南煤礦安全監察局關于加快推進煤礦井下安全避險“六大系統”試點工程建設完善工作的通知》(豫煤安監技裝[2010]430號);

7、《煤礦安全監控系統及檢測儀器使用管理規范》(AQl029-2007);

8、《煤礦安全監控系統通用技術要求》(AQ6201-2006);

9、《煤礦井下作業人員管理系統使用規范》(AQl048-2007);

10、《煤礦井下作業人員管理系統通用技術條件》(AQ6210-2007);

11、煤礦井下安全避險“六大系統”建設完善基本要求及檢查驗收暫行辦法(征求意見稿);

12、《鄭煤集團尤氏煤炭有限責任公司技術改造初步設計說明書》;

13、鄭煤集團尤氏煤炭有限責任公司提供的采掘工程平面圖及有關文字資料;

14、現場踏勘、調查收集到的有關資料;

15、《井下緊急避險系統初步設計》委托書。

三、設計的指導思想

1、主動救援和被動救援相結合;

2、原有救援設施和新型防護設施相結合;

3、自救器、救生艙和避難硐室相結合;

四、主要技術面貌

1、利用礦井現有的安全監測監控系統(KJ101N),在各避難硐室分別設置一臺監測監控系統分站。設置相應的傳感器,對硐室內外的O2、CH4、CO2、CO、溫度、濕度等進行實時監測,并且把監測的情況及時上傳至礦井地面調度室。

2、利用礦井現有的井下人員定位系統(KJl25),在避難硐室設置一臺人員定位系統基站,在避難硐室入、出口處設置人員定位識別器,把監測到的人員進出緊急避險設施的情況及時上傳至礦井地面調度室。

3、根據避難硐室的配置要求,每個永久避難硐室設計選擇120臺ZY-45型隔絕式壓縮氧自救器。

另外,地面現有600臺AZH-15過濾式自救器屬淘汰產品,全部同時更換為ZY-45型隔絕式壓縮氧自救器。

4、全礦井共布置2處永久避難硐室,其中井底避難硐室設計在副井北側運輸大巷頂板巖層中,采區避難硐室設計在14運輸下山中部皮8測點以下15 m處北側頂板巖層中。兩個出口均布置在新鮮風流中,可以保證井下所有采掘工作面距離避難硐室不超過1000m;根據事故類型,優化了避火災、避瓦斯煤塵爆炸和避水的逃生路線,科學制定了救災應急預案。

5、設計壓風自救系統利用現有的井下壓風管路,壓風管路應采取保護措施,防止災變破壞。在進入硐室時,設計敷設一趟DNl00無縫鋼管,進入避難硐室前20m采用底板埋管,埋管深度不低于500mm,并設有減壓、消音、過濾裝置和控制閥。

6、供水施救系統與井下消防、灑水管路合用,井下避難硐室內設置石英砂及活性炭過濾器對原水做進一步處理,以達到飲用水標準。

7、設計利用礦井現有的調度電話通訊系統,在避難硐室的兩側過渡室(硐室入口處)和生存室(硐室內部)分別安設直通礦井調度室的直通電話。

8、主要技術經濟指標:

(1)礦井設計生產能力: 0.30Mt/a

(2)井下緊急避險系統井巷工程量: 160.35m(2556.7m3)

(3)井底避難硐室容量: 100人

(4)14采區避難硐室容量: 100人

(5)井下緊急避險系統總投資: 999萬元

五、存在問題及建議

1、本設計是針對安全避險“六大系統”之一的井下緊急避險系統進行的初步設計,其余安全避險“五大系統”(監測監控系統、井下人員定位系統、壓風自救系統、供水施救系統和通信聯絡系統)由礦方進行完善,但應與本次設計的井下避難硐室進行對接,以便滿足本次設計的需要。

2、根據2011年1月27日發布的《禁止井工煤礦使用的設備及工藝目錄》(第三批)規定,一氧化碳過濾式自救器自發布之日起1年后禁止使用。

地面現有600臺AZH-15過濾式自救器屬淘汰產品,建議全部更換為ZY-45型隔絕式壓縮氧自救器;

3、由于目前各廠家對避難硐室裝備配置不統一,設計暫參考按鄭煤集團告成礦已安裝避難硐室的裝備進行配備。具體裝備按中標單位設備配置進行安裝施工。

第一章 礦井概況及安全條件

第一節 礦井概況

一、礦井基本情況

鄭煤集團尤氏煤炭有限責任公司為“六證”齊全的兼并重組礦井, 目前正在變更各種證件名稱。開采二疊系山西組二1煤層,設計生產能力0.30Mt/a,采用三個立井單水平上下山開拓方式,主、副井進風,風井回風,通風方式為中央分列式。礦井開采的二1煤層位于告成井田東北淺部,瓦斯含量較低,屬低瓦斯礦井。

二、井田概況

1、交通位置

鄭煤集團尤氏煤炭有限責任公司位于登封市東南大冶鎮前柿杭村境內,行政區劃屬登封市大冶鎮管轄。距登封市區15km,西南距告成鎮5km,東北距大冶鎮7km,西北距盧店鎮4km,與該三鎮間均有瀝青公路相連。沿公路向北至盧店鎮與豫03公路相接,向南至告成鎮與許洛公路相通,礦井南部有告成鐵路專用縣通過,交通較為便利。

2、地形地貌

本區屬丘陵崗坡地貌,最高海拔+330.00m,最低海拔+292.0m,相對高差38m,區內地形呈東西高中間低,地面坡度較緩。

3、水系

本區本礦區屬淮河流域穎河水系,區內主要發育季節性雨源型沖溝,平時干涸無水,雨季有短暫水流,雨后即干。礦區中部為朝陽溝河,屬常年性河流,河床寬10m左右,平時水流量很小,雨季則有較大洪水通過,由北向南流到白沙水庫。

4、氣象

本區屬本區屬北溫帶大陸性半干旱型季風氣候區。夏季炎熱多雨,冬季寒冷干燥。年降雨量一般531.8mm~1002.5mm,平均767.2mm。降雨多集中在7~9月,約占全年降雨量的50%。歷年最高氣溫44.6℃,最低氣溫-18.2℃,年平均氣溫14.6℃。最大凍土深度為200mm。春、夏、秋季多東風、東北風,冬季以西北風為主,最大風速為40m/s。

根據河南省地震局資料,本區近期未發生過大的破壞性地震,僅在明、清時期發生過五次地震,烈度不清,1974~1975年有過兩次二級以上地震,震級最大4.7級,未造成損失。本區地震設防烈度應為6度。

三、礦區主要自然災害

本區歷史上無大的自然災害。該礦主要自然災害為水患,由于降水多集中在六、七、八月三個月,大氣降水是地下水和礦井水的主要補給水源,會造成礦井涌水量增大。

四、礦井開采史及相鄰礦井開采情況

本礦井由鄭煤集團與原朝陽溝紙廠煤礦接替井依據河南省煤炭鋁土礦資源整合領導小組辦公室 “豫資源整合辦[2005]11號”文批準成立的整合礦井,豎井開采二1煤層,屬低瓦斯礦井。

第二節 礦井安全條件

一、地層及構造

本區位于嵩、箕兩大背斜之間,穎陽—盧店大向斜東部,劉碑短軸背斜西翼,告成勘探區東部的中間部位。地層主要為:奧陶系、石炭系、二疊系和第四系。無巖漿活動。

本區為低山丘陵地形,基巖多被第四系覆蓋,據鉆孔及生產井資料,本礦區地層從老到新有:奧陶系中統馬家溝組(O2m),石炭系中統本溪組(C2b)、上統太原組(C3t),二疊系下統山西組(P1sh)、下石盒子組(P1x)、土門組(P2t)及第四系(Q)。

該礦區位于嵩、箕兩大背斜之間,穎陽—盧店大背斜東部,告成勘探區東部的中間部位。總體構造形態為一走向北東,傾向北西,傾角4~8°的單斜構造。受區域構造影響,礦區南部發育有告F19正斷層,西北部發育有告F4正斷層,礦區還受滑動構造影響,在局部形成了薄(無)煤帶。

二、水文地質特征

二1煤頂板含水層為其直接充水含水層,目前礦井正常涌水量約為40m3/h,最大涌水量80m3/h,根據煤炭資源勘探規范,將水文地質類型劃分為二類二型,即以頂板裂隙孔隙水充水為主的水文地質條件中等的礦床類型。考慮到朝陽溝河水對第四系沙礫石層潛水含水層的補給,告F19、告F4、告F18、告F18-1等斷層有可能增加涌水量,以及其它含水層的影響,因此礦井涌水量會有所增加。結合該礦相鄰的告成礦13151工作面實揭水文地質資料,推測預計礦井正常涌水量約100m3/h,最大涌水量約150m3/h。應做好最大涌水量有可能進一步增加的思想準備,及早采取相應的防治水措施。

三、礦井瓦斯

本礦二1煤層賦存于+40m標高以淺,煤層瓦斯含量較低,多年來一直鑒定為低瓦斯礦井。根據《河南省工業和信息化廳關于2009年度全省煤礦瓦斯等級鑒定結果的批復》(豫工信[2010]66號),本礦屬低瓦斯礦井。

四、煤塵爆炸性

根據《河南省工業和信息化廳關于2009年度全省煤礦瓦斯等級鑒定結果的批復》(豫工信[2010]66號),本礦開采二1煤層煤塵有爆炸危險性。

五、煤層自燃性

根據《河南省工業和信息化廳關于2009年度全省煤礦瓦斯等級鑒定結果的批復》(豫工信[2010]66號),本礦開采二1煤層自燃傾向性分類屬III類不易自燃煤層。

第三節 礦井基本情況分析

鄭煤集團尤氏煤炭有限責任公司為兼并重組礦井, 重組后現歸屬鄭州嶸昌集團實業有限公司進行管理。該礦原為“六證”齊全礦井,歸屬鄭州嶸昌集團后,目前正在變更各種證件名稱。

一、開拓方式

本礦井采用三個立井單水平上下山開拓方式,副立井及回風立井位于井田南部,主立井位于井田中北南部,水平標高為+154m(主井井底)。 現保留3個井筒,主井凈直徑4.5m,井深169.0m,井筒內裝備一對3.0t非標箕斗,沿井壁敷排水管路、消防管路及電纜,擔負煤炭提升任務,兼作進風井,安裝有梯子間,為礦井的一個安全出口;副井凈直徑3.5m,井深143.8m,井筒內裝備一個1.0t非標罐籠配平衡錘,沿井壁敷排水管路、壓風管路及電纜,擔負輔助提升任務,兼作進風井;風井凈直徑2.8m,井深133.2m,安裝金屬梯子間,作為礦井的專用回風井及安全出口。主進和風井均安裝有金屬梯子間,滿足礦井二個安全出口要求。

二、采區劃分

本礦南北走向長0.42~1.50km,東西傾向寬0.34~1.15km,井田面積1.2708km2。全礦井劃分一個開采水平,即+154m水平,其上為15上山采區,其下為14下山采區及原有13下山采區。13下山采區開采已結束,15上山采區因村莊占壓后期開采,目前生產采區為14雙翼下山采區。

三、采掘巷道布置

14采區布置有2條下山巷道,分別為14采區軌道下山和14采區運輸下山,在+154m水平布置有二條大巷,分別為運輸大巷和回風大巷,副井井底車場通過運輸大巷、風井井底通過回風大巷可分別與主井井底車場和14采區上車場相連接。目前,正在生產的14031采煤工作面位于14采區中下部南側,其上、下付巷分別通過中部車場與采區兩條下山巷道相連接。巷道均沿煤層布置,采用拱形U型鋼或礦工鋼梯形棚金屬支架支護。

目前,暫時沒有掘進工作面。

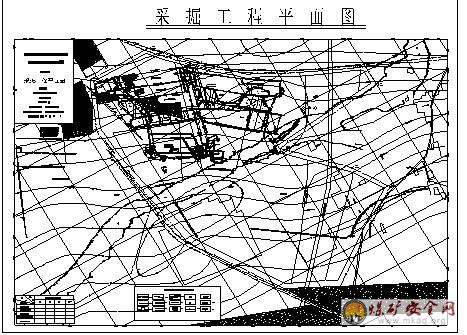

詳見采掘工程平面圖。

四、采煤方法及頂板管理方式

目前采煤方法為走向長壁后退式炮采放頂煤,全部垮落法管理頂板,采用滑移頂梁液壓支架支護頂板。

五、礦井通風系統

礦井通風方式為中央分列式,通風方法為抽出式。新鮮風流主要由主井進入井下,副井擔負少量進風,風井擔負全礦井回風任務。14采區生產時,由運輸大巷、采區運輸下山進風,軌道下山、礦井回風大巷回風。回風大巷高于運輸大巷,以利于巷道布置和排水。

六、安全避險“六大系統”建設情況

(一)安全監測監控系統

礦井安裝有一套KJ101N瓦斯監測監控系統,配有2臺主機,一用一備。井下安裝有瓦斯、一氧化碳、風速、負壓、溫度、設備開停、饋電等各種傳感器,各種傳感器數量及斷電范圍符合《規程》規定。該系統運行穩定可靠,防雷電、故障閉鎖、狀態顯示、記錄、報表打印等功能均符合設計要求。安全監控系統設有專人管理、維護、標校。

(二)人員定位系統

已建成KJ125型井下人員位置監測系統,在地面副井口及井下設置有識別分站,各識別分站與主機聯網,可實現全天候動態對全礦井下人員的定位和監控。

(三)礦井地面壓風系統

已建成地面壓風系統,在地面空壓房安裝有2臺VF-16/8型空氣壓縮機,主管路(D108×4無縫鋼管)通過主井井筒入井,在井下大巷、采區下山及采掘工作面巷道等地點安裝有壓風管路系統,主要用于壓風自救,可滿足井下發生災變時向井下供風。

(四)供水施救系統

供水施救與井下消防灑水供用一套管路系統,在地面設有水池,主管路(D108×4無縫鋼管)通過主井井筒入井,在井下主要巷道及采掘工作面巷道鋪設有供水管路,可向井下各用水地點供水,可滿足礦井生產及井下發生災變時供水需要。

(五)通訊聯絡系統

在地面辦公樓內安裝有1臺MTD958型80門數字程控交換機,供井上下通訊及對外聯絡使用。在地面調度室、主副井絞車房、主扇風機房、井底車場、井底變電所、井底水房泵、采掘工作面等地點安裝有直通礦井地面調度室的電話,安裝有三部對外直撥外線,配置傳真機一套,打印(復印)機一套。可滿足礦井安全生產及發生災變時通訊要求。

(六)緊急避險系統

目前,礦井緊急避險系統還沒有建設。根據有關要求和建設單位委托,我公司對該礦井進行緊急避險系統初步設計。

第四節 礦井安全風險分析

本礦開采二1煤層,為低瓦斯礦井,煤塵具有爆炸危險性,煤層屬Ⅲ類不易自燃煤層,水文地質條件中等。

根據礦井實際開采技術條件,該礦井下存在主要安全風險有煤塵爆炸、水害、火災、瓦斯爆炸、冒頂、片幫、放炮、火藥爆炸、機械傷害、起重傷害、觸電、灼燙、高處墜落、坍塌、車輛傷害、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他傷害等,除按規定要求配備設備并加強正常安全管理外,礦井井下緊急避險系統應重點防范的安全風險有瓦斯爆炸、煤塵爆炸、突水事故、有害氣體中毒窒息等。

第二章 緊急避險系統

第一節 緊急避險系統的構成

一、緊急避險系統概述

煤礦井下緊急避險系統是在井下發生緊急情況下,為遇險人員安全避險提供生命保障的設施、設備、措施組成的有機整體。緊急避險系統建設包括為井下人員提供自救器、建設井下緊急避險設施、合理設置避災路線、科學制定應急預案等。緊急避險系統是煤礦井下安全避險“六大系統“的核心部分。

當井下發生災變后,危險地點人員應該迅速戴好自救器,按避災路線及時撤離危險區域。如果避災路線被阻斷,應按照就近原則迅速進入可移動救生艙、臨時避難硐室或者位于附近區域的永久避難硐室內,以等待礦山救護隊的救援。此時,緊急避險設施應該發揮其應有的作用,包括提供簡單治療、氧氣、食品和水等。自救器、救生艙、避難硐室與避災路線及科學的應急預案相結合就構成了井下緊急避險系統。

二、自救器

自救器是一種輕便、體積小、便于攜帶、作用迅速、作用時間短的個人呼吸保護裝備。其主要用途就是在井下發生火災、瓦斯、煤塵爆炸,或煤與瓦斯突出或二氧化碳突出事故時,供井下人員佩戴脫險,免于中毒或窒息死亡。國內外事故教訓來看,不少遇難者當時如果佩戴自救器是完全可以避免死亡。所以,《煤礦安全規程》規定:“入井人員必須隨身攜帶自救器”。自救器分為過濾式和隔離式兩類(隔離式自救器又分為化學氧自救器、壓縮氧自救器,其中過濾式自救器和化學氧自救器都是一次性的;壓縮氧自救器內有鋼瓶,可再充氣,如外表不損壞的話,充氣后可再次使用)。具體參數見表2-1-1。

(一)過濾式自救器

過濾式自救器是利用裝有化學氧化劑的濾毒裝置,將有毒空氣氧化成無毒空氣供佩戴者呼吸用的呼吸保護器。僅能防護一氧化碳一種氣體。為確保防護性能,必須定期進行性能檢驗。由于佩戴過濾式自救器后人員呼吸所需要的氧仍來自外界空氣中,且裝置中的氧化劑(觸媒劑)的數量有限,因而其使用范圍有一定的限制。

根據2011年1月27日發布的《禁止井工煤礦使用的設備及工藝目錄》(第三批)規定,一氧化碳過濾式自救器自發布之日起1年后禁止使用。

(二)化學氧自救器

化學氧自救器是利用化學生氧物質產生氧氣,供礦工從災區撤退脫險用的呼吸保護器,是隔離式自救器的一種。主要用于災區環境大氣中缺氧的條件下。有堿金屬超氧化物型和氯酸鹽氧燭型兩類。為確保自救器的防護功能,應定期對自救器進行性能檢驗。

根據2011年1月27日發布的《禁止井工煤礦使用的設備及工藝目錄》(第三批)規定,ZH-15隔絕式化學氧自救器自2003年6月后禁止使用。

(三)壓縮氧自救器

壓縮氧自救器是為防止有毒氣體對人身的侵害,利用壓縮氧氣供氧的隔離式呼吸保護器,是一種可反復多次使用的自救器。每次使用后只需要更換新吸收二氧化碳的氫氧化鈣吸收劑和重新充裝氧氣即可重復使用。用于有毒氣體環境或缺氧環境中的作業人員自救逃生或進行必要的工作時使用,還可作為壓風自救系統的配套裝備。

(四)自救器的選用原則

對于流動性較大,可能會遇到各類災害威脅的人員(測風員、瓦斯檢查員)應選用隔離式自救器。就地點而言,在有煤與瓦斯突出礦井或突出區域的采掘工作面和瓦斯礦井的掘進工作面,應選用隔離式自救器(這些地點發生事故后往往是空氣中O2濃度過低或CO濃度過高)。其他情況下,一般選用過濾式自救器。過濾式自救器因便于隨身攜帶,緊急情況下可以迅速打開使礦工得到及時的呼吸保護,但它由于受到使用條件的限制(O2≥18%,CO≤2%),以及在井下發生事故時工人無法知道環境中氣體成份,不能選擇使用合適的自救器,這是十分危險的,而且其屬于淘汰產品。因此,從建立安全可靠的礦井生命保障系統的角度看,井下還是應當選備自給式自救器為佳,但自給式自救器目前普遍存在的一個主要問題是在緊急情況下,不能及時迅速佩帶自救器,貽誤時間是會造成人員傷亡的。

根據《關于煤礦井下緊急避險系統建設管理車行規定的通知》(安監總煤裝〔2011〕15 號)規定,“所有井工煤礦應為入井人員配備額定防護時間不低于30min的自救器,入井人員應隨身攜帶”,“ 緊急避險設施內配備的自救器應為隔絕式,有效防護時間應不低于45min”。

三、緊急避險設施

緊急避險設施是指在井下發生火災、爆炸、突出等災害事故時,為無法及時撤離的避險人員提供的一個安全避險密閉空間,對外能夠抵御高溫煙氣,隔絕有毒有害氣體,對內提供氧氣、食物、水,去除有毒有害氣體,創造生存基本條件,并為應急救援創造條件、贏得時間。

緊急避險設施一般在發生以下情況下可發揮作用。

(一)自救器在有效的時間內不能到達安全地點或及時升井;

(二)撤退路線無法通過;

(三)缺乏自救器或有害氣體濃度較高自救器不起作用。

緊急避險設施主要包括永久避難硐室、臨時避難硐室、可移動式救生艙。

永久避難硐室是指設置在井底車場、水平大巷、采區避災路線上,服務于整個礦井、水平或采區,服務年限一般不低于5年的避難硐室。永久避難硐室應布置在穩定的巖層中,避開地質構造帶、高溫帶、應力異常區以及透水威脅區,確保在服務期間不受采動影響。前后20m范圍內巷道應采用不燃性材料支護,且項板完整、支護完好,符合安全出口的要求。特殊情況下布置在煤層中時應有控制瓦斯涌出和防止瓦斯集聚、煤層自燃的措施。永久避難硐室應由過渡室和生存室等構成,采用向外開啟的兩道隔離門結構。第一道為防護密閉門,第二道為密閉門,兩道隔離門之間為過渡室,第二道密閉門以內為生存室。

臨時避難硐室是指設置在采掘區域或采區避災路線上,主要服務于采掘工作面及其附近區域,服務年限一般不大于5年的避難硐室。臨時避難硐室一般是利用獨頭巷道、機電硐室或兩道風門間的一段巷道,供事故發生后由遇難人員臨時避難。在充當臨時避難硐室的巷道壁上,設2層相距0.5~1.0m的遮斷物,以保證硐室嚴密。硐室外部應留明顯標志,以便救護隊及時發現得到救援。若無建筑材料,避難人可用衣服和身邊現有的笆片、坑木、刮板輸送機底槽等材料構筑。

可移動式救生艙是在井下發生災變事故時,為遇險礦工提供應急避險空間和生存條件,并可通過牽引、吊裝等方式實現移動,適應井下采掘作業要求的避險設施。根據艙體材質,可分為硬體式救生艙和軟體式救生艙。硬體式救生艙采用鋼鐵等硬質材料制成;軟體式救生艙采用阻燃、耐高溫帆布等軟質材料制造,依靠快速自動充氣膨脹架設。

四、避災路線

緊急避險設施的布置依托于避災路線沿巷道布置,研究結果表明:礦井發生災害事故,如火災、爆炸等都會對井下人員的生命安全構成極大的威脅,在發現災情后如果不能迅速處理,則必須將在受災區域及可能受火災氣體或爆炸影響區域工作的作業人員撤離到安全的地點。由于礦井系統本身的復雜性及其有限的出口,以及災變對礦井系統的影響,人員的避災路線常常被災變及其生成物所阻斷。為保證人員的安全撤離,無論是在編制事故預防計劃還是在實際災變情況下,選擇避災路線都因充分考慮上述因素而變得很復雜。救災路線指救護人員從救護基地到受災地點的搶險救災路線,而避災路線是指井下人員由所處現場撤離到安全地點的路線。兩者意義不同,但就礦井通風網絡而言,都是尋求網絡圖中某兩點間的通路。最佳的救避災路線,不僅要安全可靠,還要求路徑最短。災變時期的避災路線選擇必須遵守以下原則:

(一)正確判定發生災變的地點,并分析災變可能影響的區域,迅速組織、指揮人員的安全撤離。

(二)正確確定人員所在的位置、人員撤退的目的地;當不能直接撤出地面時,應首先讓人員撤到合適的避災地點,同時提供必要的避災條件和積極組織搶救。

(三)避災路線應選擇安全條件最好、距離最短的行動路線:對于可能發生災變的地點,在礦井災變事故預防和處理計劃中應提供明確的避災路線,并讓該區域的人員牢記于心。

(四)確定了避災路線后,在事故發生時,應采取一切措施保持避災路線的通暢;不到萬不得已,不能隨意變更避災路線。

(五)對井下人員進行必要的安全避災知識的教育,使其熟悉所在工作區域的避災系統及避災路線,并配備自救器等防護用具。

五、煤礦救災應急預案

煤礦救災應急預案,是指當井下發生災情時,如火災、爆炸、冒頂、透水等重大災害,面對突發事件而采取的一系列應急管理、指揮、救援計劃等。

針對目前煤礦緊急避險系統的建設暫行規定的要求,在原有煤礦應急預案的基礎上,將避難硐室和移動救生艙作為新的防護救援點。事故發生后,在危險的環境內提供一個密閉的避難空間,從而實現第一時間避難和自救,減少事故傷害。事故救援時,可根據固定式避難硐室和移動救生艙的位置直接到達救援目的地,提高救援效率。相關維生系統由井上控制指揮中心調遣,實現硐室救援。應急預案演練需遵循以下幾點:

(一)煤礦各單位負責組織本單位職工學習應急預案,工作地點發生變化后或有新工人調入時,都必須進行學習,考試合格后,方可上崗;

(二)所有井下人員必須學習并掌握避難設施的使用方法及稱作規定,經考試合格方可上崗;

(四)如條件允許,由調度室按應急預案每年組織一次演習,對演習中發現的問題,由演習單位通知應急預案編寫單位,對預案中的內容進行相應的修改,并保存記錄。

第二節 設計基本要求和原則

根據《國家安全監管總局、國家煤礦安監局關于煤礦井下緊急避險系統建設管理有關事項的通知》(安監總煤裝〔2012〕15 號)要求,礦井緊急避險系統的整體設計和永久避難硐室設計,應當在煤礦企業和具備緊急避險系統研發經驗的機構配合下,由具備煤炭行業專業(礦井)設計資質的機構完成。緊急避險系統設計中應當堅持科學合理、因地制宜、安全實用的原則,根據礦井具體條件和突發緊急情況下礦工安全避險實際需求,建設井下緊急避險系統,并與監測監控、人員定位、壓風自救、供水施救、通信聯絡等系統相連結,確保在礦井突發緊急情況下遇險人員能夠安全避險。緊急避險系統設計的基本內容,應當包括礦井基本情況分析、礦井安全風險分析、緊急避險設施設計、自救器配置、避災路線優化與應急預案完善、管理體系與規章制度、安全培訓與應急演練、設備選型與投資概算等。具體設計方案應當進行技術經濟分析、方案優選和充分的論證。

一、基本要求

井下避難硐室應具備安全防護、氧氣供給、有害氣體處理、溫及濕度控制、避難硐室內外環境參數監測、通訊、照明及指示、基本生存保障等功能,保證在無任何外部支持的情況下維持避難硐室內額定避險人員生存96h以上。

二、設計原則

礦井可根據自身的特點進行選擇,以滿足礦井災變條件下礦工避難需要為原則,設計原則具體如下:

(一)合理布置

根據煤礦災害事故的特點,以及采掘面和人員分布情況,一般情況下,臨時避難硐室或可移動式救生艙布置在采煤工作面上下順槽以及掘進工作面巷道內,根據工作面人數確定臨時避難硐室或救生艙布置的數量;永久避難硐室為其他未能進入可移動式救生艙的避災人員提供避難空間,主要布置在井底車場、大巷或采區巷道附近,其容納人數根據其周圍人員的分布情況確定。

救生艙或避難硐室的部署位置主要考慮如下因素:避難空間及其保護的人員可能面臨的事故;人員工作地點與避難空間的距離;避難空間外部維持設施(壓風、供電、供水等系統)與避難空間的連接;礦井發生事故時避難空間鄰近區域的狀況。

(二)滿足所有人員

通過國內外礦井的相關經驗,遵循“安全第一的原則,通過設置可移動式救生艙、避難硐室必須保證井下每名礦工在災害發生時都有自己的避難空間。確立井下工作人員與避難位置的一一對應關系。在編制勞動定員標準時,要將下井人數落實到井下采、掘、機、運、通等各個環節、各個崗位。

《煤礦井下緊急避險系統建設管理暫行規定》中規定:井下有人工作的地點均應有避難所為其服務,避難所距工作地點的距離,以礦工在瓦斯煤塵爆炸、煤與瓦斯突出或礦井火災等災害事故應急避險情況下,佩戴隨身攜帶的自救器能夠安全到達為確定原則,一般不超過1000m。井下避難設施的設置要與礦井避災路線相結合,緊急避險系統應隨井下采掘系統的變化及時調整和補充完善。

(三)最短時間內找到緊急避險設施

為保持人員在最短的時間內進入避難空間,考慮人員分布狀況不同,依據以下原則進行設計:

1、距離救生艙最近的人員向移動救生艙內逃生(主要是工作面作業人員);

2、距離自供氧式避難硐室最近的人員向臨時避難硐室內逃生(主要是巷道沿線零散分布的作業人員);

3、距離地面鉆孔避難硐室最近的人員向永久避難硐室內逃生(主要是采區零散作業人員);

4、距離井筒最近的作業人員盡快升井向地面逃生;

5、在救生撤離路線上設置清楚明晰的指路標識,讓每個礦工都能通過指示路標找到最近的避難場所。

(四)方便避難人員快速進入

為有利于避災人員方便快捷進入避難空間,在緊急出口處、避災路線等地點都對救生艙或避難硐室位置進行了明顯的標注,指引避難人員盡快到達避難所設置地點。

三、設計依據

鄭煤集團尤氏煤炭有限責任公司井田南北走向長0.42~1.50km,東西傾向寬0.34~1.15km,井田面積1.2708km2。本礦開采二1煤層,設計生產能力0.30Mt/a,為低瓦斯礦井,煤塵具有爆炸危險性,煤層屬Ⅲ類不易自燃煤層,水文地質條件中等。礦井開拓方式為三個立井單水平上下山開拓,通風方式為中央分列式,主井和副井進風、風井回風。主井和風井井筒中設有金屬梯子間可作為礦井兩個安全出口。采煤工藝為走向長壁采煤法,目前礦井有一個回采工作面(14031工作面),無掘進工作面;全礦井配備了600臺ZH-15型隔絕式化學氧自救器(額定防護時間15min);根據技術改造初步設計規定,全礦井勞動定員600人,最大班入井人數181人。

本礦井下14采區采掘工作面距主井井底最遠距離約800m左右(小于規定的1000m要求),距副井井底最遠距離約1100m左右。根據“煤與瓦斯突出礦井以外的其他礦井,從采掘工作面步行,凡在自救器提供的額定防護時間內不能安全撤到地面的,必須在距采掘工作面1000m范圍內設置避難硐室或救生艙。”,依據上述規定,該礦需要在井下設置緊急避險設施。

第三節 避難硐室設置

一、避難硐室的建設基本要求

(一)永久避難硐室的建設基本要求

1、避難硐室應布置在穩定的巖層中,避開地質構造帶、高溫帶、應力異常區以及透水危險區。前后20m范圍內巷道應采用不燃性材料支護,且頂板完整、支護完好,符合安全出口的要求。特殊情況下確需布置在煤層中時,應有控制瓦斯涌出和防止瓦斯積聚、煤層自燃的措施。永久避難硐室應確保在服務期間不受采動影響。

永久避難硐室的建設,還應當具備應急逃生出口或采用2個安全出入口。有條件的礦井應當將安全出入口或應急逃生出口分別布置在2條不同巷道中。如果布置在同一條巷道中,2個出入口的間距應當不小于20m。煤與瓦斯突出礦井的采區避難硐室應當按照永久避難硐室的標準建。

各緊急避險設施的總容量應滿足突發緊急情況下所服務區域全部人員緊急避險的需要,包括生產人員、管理人員及可能出現的其他臨時人員,并應有一定的備用系數。永久避難硐室的備用系數不低于1.2,臨時避難硐室和可移動式救生艙的備用系數不低于1.1。

2、避難硐室應采用向外開啟的兩道門結構。外側第一道門采用既能抵擋一定強度的沖擊波,又能阻擋有毒有害氣體的防護密閉門;第二道門采用能阻擋有毒有害氣體的密閉門。兩道門之間為過渡室,密閉門之內為避險生存室。

防護密閉門上設觀察窗,門墻設單向排水管和單向排氣管,排水管和排氣管應加裝手動閥門。過渡室內應設壓縮空氣幕和壓氣噴淋裝置。永久避難硐室過渡室的凈面積應不小于3.0m2。

生存室的寬度不得小于2.0m,長度根據設計的額定避險人數以及內配裝備情況確定。生存室內設置不少于兩趟單向排氣管和一趟單向排水管,排水管和排氣管應加裝手動閥門。永久避難硐室生存室的凈高不低于2.0m,每人應有不低于1.0m2的有效使用面積,設計額定避險人數不少于20人,宜不多于100人。

3、避難硐室防護密閉門抗沖擊壓力不低于0.3MPa,應有足夠的氣密性,密封可靠,開閉靈活。門墻周邊掏槽,深度不小于0.2m,墻體用強度不低于C30的混凝土澆筑,并與煤(巖)體接實,保證足夠的氣密性。

4、采用錨噴、砌碹等方式支護,支護材料應阻燃、抗靜電、耐高溫、耐腐蝕,頂板和墻壁的顏色宜為淺色。硐室地面高于巷道底板不小于0.2 m。

5、有條件的礦井宜為永久避難硐室布置由地表直達硐室的鉆孔,鉆孔直徑應不小于200毫米。通過鉆孔設置水管和電纜時,水管應有減壓裝置;鉆孔地表出口應有必要的保護裝置并儲備自帶動力壓風機,數量不少于2臺。避難硐室還應配備自備氧供氧系統,供氧量不小于24小時。

6、接入避難硐室的礦井壓風、供水、監測監控、人員定位、通訊和供電系統的各種管線在接入硐室前應采取保護措施。避難硐室內宜加配無線電話或應急通訊設施。

7、避難硐室施工前,應有專門的施工設計,報企業技術負責人批準后方可實施。

避難硐室施工中應加強工程管理和過程控制,確保施工質量。

避難硐室施工、安裝完成后,應進行各種功能測試和聯合試運行,并嚴格按設計要求組織驗收。

(二)臨時避難硐室建設的基本要求

臨時避難硐室生存室的凈高不低于1.85m,每人應有不低于0.9m2的有效使用面積,設計額定避險人數不少于10人,不多于40人。利用可移動式救生艙的過渡艙作為臨時避難硐室的過渡室時,過渡艙外側門框寬度應不小于0.3 m,安裝時在門框上整體灌注混凝土墻體,四周掏槽深度、墻體強度及密封性能要求不低于防護密閉門的安裝要求。

臨時避難硐室的建設。采(盤)區布置永久避難硐室的,該采(盤)區內采掘工作面的臨時避難硐室應當符合《防治煤與瓦斯突出規定》(國家安全監管總局令第19號)第102條的要求,且硐室隔離門應當滿足氣密性要求,門墻設單向排氣管,硐室內應當存放足量食品、急救用品及防護時間不小于45分鐘的隔離式自救器,安設壓風自救裝置。采(盤)區沒有永久避難硐室的,該采(盤)區內采掘工作面的臨時避難硐室應當符合《暫行規定》有關要求。

二、避難硐室位置選擇

本礦井14采區正在回采,正在生產的14031采煤工作面位于井田南部。根據井下巷道布置和采掘情況,經分析比較,考慮分別在副井井底車場東側100m左右的運輸大巷頂板巖層中和14采區運輸下山中下段頂板巖層中各設置一個容量100人的避難硐室,其受采掘和水害影響小,又屬進風巷附近,能夠滿足全礦井避難要求。

三、布置形式及與其它巷道的關系

本次設計,根據井下現有巷道布置情況,避難硐室采用“Π”型布置,并與主巷平行布置在二1煤層頂板巖層中。兩個出口均與主巷相連接,并高于主巷。

詳見附圖1:采掘巷道布置平面圖。

四、避難硐室規格、支護及其它要求

根據技術改造初步設計規定,最大班入井人數達181人。

考慮井底附近人員遇險時可就近及時撤離,井下需要緊急避險人數按160人,考慮1.2的富余系數,井下所有避難設施總容量應達到192人。結合礦井實際情況,需要在該礦井下設置2個永久避難硐室,每個硐室容量按100人設計,可以滿足井下人員緊急避險要求。

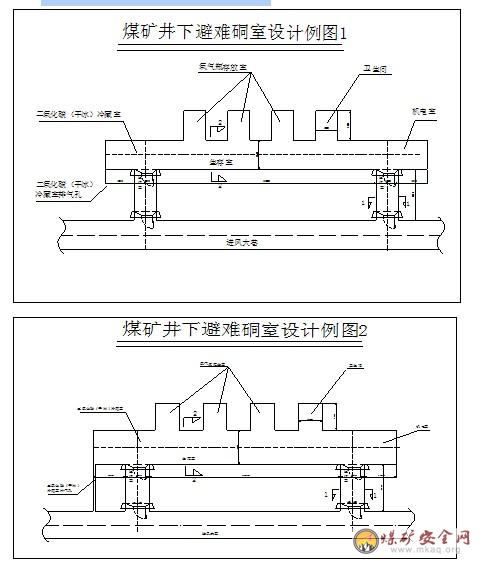

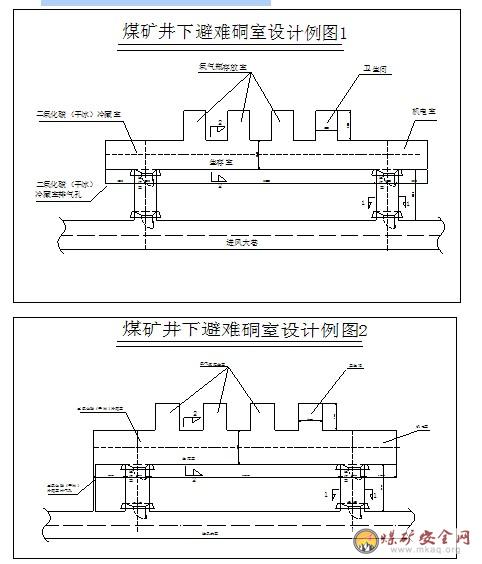

2個避難硐室均采用相同的半園供斷面、混凝土砌碹支護,采用混凝土鋪底,壁厚350mm、鋪底厚度100mm,粉涮白色涂料或其它淺色涂料。設計生存室為凈寬4m、凈斷面12.3m2、掘進斷面16.7m2;過渡室、通道為凈寬3m、凈斷面8.0m2、掘進斷面11.7m2;防護隔離門硐室混凝土標號為C30。施工時在設備放置區每隔2m應設置1個2t起重掛鉤,以便于設備起調及安裝。

井底避難硐室及出口總長度68m,其中生存室長度54m(包括30m生存區、4m設備放置區、4mCO2干冰冷藏區和四個壁龕16m等),兩側出口、防護隔離門硐室及過渡室總長度14m,總掘進體積1163.7m3。

采區避難硐室及出口總長度68m,其中生存室長度54m(包括30m生存區、4m設備放置區、4mCO2干冰冷藏區和四個壁龕16m等),兩側出口、防護隔離門硐室及過渡室總長度14m,總掘進體積1163.7m3。

詳見附圖:避險硐室平面布置圖。

五、避難硐室防水

避難硐室應不漏水、不滴水,粉涮前進行防水、防潮處理。為防止礦井涌水進入硐室,避難硐室地坪應高于與其相連的通道及其它巷道200mm以上。

六、避難硐室組成

每個避難硐室均由生存室和過渡室組成,過渡室位于生存室兩端出口處,本次設計每個避難硐室共設2個過渡室、1個生存室。

(一)過渡室

過渡室位于生存室兩端,每個過渡室均安裝兩道向外開啟的防護隔離門,兩道隔離門之間為過渡室,每個過渡室長3.0m、寬4.0m,平面積12.0m2。過渡室內安裝壓縮空氣幕和空氣噴淋裝置,空氣噴淋裝置要控制整個硐室斷面。

1、防護密閉門及密閉門

本次設計,防護密閉門及密閉門規格為:凈寬1600mm、凈高1800mm,并在門上設置觀察窗,必須是由專業廠家生產制造的專用門,其密閉嚴密,開啟靈活,防護密閉門抗沖擊波壓力不低于0.3MPa。

2、防護密閉門及密閉門硐室

墻體厚800mm,采用C30混凝土澆筑支護,澆筑時先在巷道周邊掏槽,掏槽深度250mm。要保證墻體堅硬,無裂紋,不透水,保證足夠的氣密性。

3、預埋管路

澆筑防護隔離門墻體時,應預埋壓風、供風、排氣、排水及各種電纜空短節。設計預埋1根壓風管道短節(DN100)、1根供水管道短節(DN50)、2根排氣管道(DN200)、1根排水管道(DN100),應預埋2根動力電纜穿管(DN50)、2根通訊電纜穿管(DN25)、1根監測監控電纜穿管(DN25)、1根人員定位電纜穿管(DN25)、1根通訊電纜穿管(DN25)。預埋管道及短節均為渡鋅鋼管,長度均按5m考慮。穿管接入電纜后,應采用樹脂對電纜穿管進行嚴密封堵,不得透氣、透水。

(二)生存室

避難硐室生存室位于兩端出口內側隔離門以內區域,共劃分為四個區段,分別為生存區、設備放置區、CO2冷藏區和壁龕儲藏區。

1、生存區

位于硐室生存室中間,為避險人員提供休息的區域,生存區長度30m,總面積120m2,人均1.2m2。

2、設備放置區

位于井下避難硐室東出口第二道隔離門以里5m范圍內。

3、CO2干冰冷藏區

位于西出口隔離門以里5m范圍內。

4、壁龕儲藏區

主要用于壓縮氧供氣系統和備用物品放置。

七、其它要求

(一)相鄰巷道支護

與避難硐室連接的外部通道及其它巷道,在過渡室第一道防護密閉門以外20m范圍內應采用不燃性材料支護,且支護完好,巷道不變形,不得堆放雜物,確保行人暢通。

(二)安全標識

在通往避難硐室的巷道入口處應按AQ1017-2005標準的要求設置清晰、醒目的“避難硐室”反光標識,以便為避險人員指明方向。

(三)管線保護

壓風、供水、供電及信號傳輸管線在進入避難硐室前應埋設于巷道底板或巷避內,或采取其他保護措施,埋設或保護距離不得小于200m,確保發生災變時不被破壞。

(四)緊急避險設施建成后的功能測試

煤礦企業應當按照《暫行規定》第24、32條目等的要求,對建設、安裝完成后的永久避難硐室及救生艙進行功能測試。測試的主要內容包括:氣密性檢測,在500±20 Pa壓力下泄壓速率應當不大于350 Pa /h;正壓維持檢測,在設定工作狀態下緊急避險設施內部氣壓應當始終保持高于外界氣壓100~500Pa,且能根據實際情況進行調節;壓風系統檢測,壓風系統供風能力應當不低于每人每分鐘0.3m3,噪聲不高于70分貝;氣幕和壓風噴淋系統檢測,氣幕應當覆蓋整個防護密閉門;高壓管路承壓檢測,在1.5倍使用壓力下保壓1小時,壓力應當無明顯下降。

第四節 自救器配備和避災路線

一、自救器配備

本礦井屬低瓦斯礦井,最大班下井人數181人,設計在籍井下職工505人,按下井人員每人1臺配備,并考慮5~10%備用量,至少應配備530臺自救器。目前,礦井已配備了600臺AZH-15型自救器(額定防護時間15min),但額定防護時間較短,對井下避災人員防護時間較短,且屬淘汰產品,不能滿足井下避災人員安全撤退需要,建議建設單位將現有600臺AZH-15型過濾式自救器全部更換為ZY-45型隔絕式壓縮氧自救器;

在使用過程中,應定期檢查,凡損壞及到期失效的自求器應及時更新。

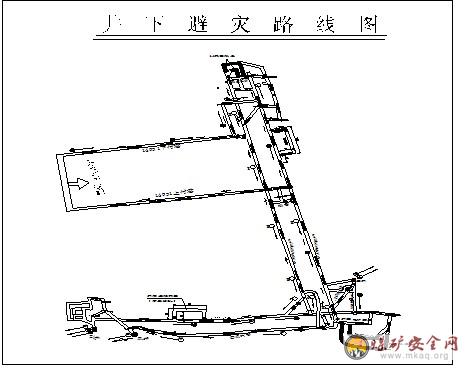

二、避災路線

(一)礦井安全出口設置

在主立井、回風立井井筒中均設置有金屬梯子間,均可通至地面,井下人員可經過立井梯子間自行走出地面,形成礦井的二個安全出口。當井下發生事故時,人員首先通過副井罐籠升井,其次可借助于井筒內的梯子間自行到達地面,完全可以保證井下發生事故時人員能夠迅速撤至地面。當遇到緊急情況無法及時撤離到地面時,應及時就近撤離到副井底車場西側的井底避難硐室或采區避難硐室中。

(二)井下避災的原則及路線

1、避火災、瓦斯煤塵爆炸路線

當發生火災或瓦斯煤塵爆炸事故時,井下人員應逆新風流方向跑向礦井安全出口,具體避災路線如下:

14031回采工作面→工作面下付巷→進風聯巷→14采區運輸下山→運輸大巷→副井底車場→副井(罐籠或梯子間)→地面。或經主井梯子間到達地面。

當人員無法撤至地面時,14采區避災路線如下:

14031回采工作面→工作面下付巷→進風聯巷→14采區運輸下山→采區避難硐室。

2、避水災線路

當發生水災時,井下人員應從低處向高處撤退至淺部安全出口。具體避水災線路如下:

14031回采面工作面→工作面上付巷或下付巷→區段聯巷→14采區下山→運輸大巷→副井底車場→副井(罐籠)→地面,或經總回風巷撤至風井井底,經風井梯子間撤至地面。

當人員無法撤至地面時,避災路線如下:

14031回采工作面→工作面上付巷→車場聯巷→14采區下山→運輸大巷→井底避難硐室。

三、避災演習

煤礦井下可能會出現各種意外情況,為使在出現意外情況時,井下人員能夠安全撒出,每一礦井都應在災害預防和處理計劃中規定各類事故的避災路線,在礦井巷道與交叉路口有醒目的安全出口的標志牌,井下避災硐室都應有明顯標志,并指定人員檢查是否完好,每年應進行一次預防災害的演習等。

礦井生產中應根據開拓開采變化情況,針對不同的災害地點和災害類型,根據避災原則及時調整井下避災線路。

詳見附圖:井下避災路線圖。

第五節 應急預案

為了加強對煤礦井下災害事故應急處理工作的領導,保證事故應急響應及時和搶救工作迅速有效,減少和降低事故發生時所造成的人身傷害和財產損失,每個礦井應制定一套應急預案,當事故發生時立即啟動,以便于救援。

應急預案應包括如下內容:

一、設置組織機管理機構,成立應急領導水組,明確組長、副組長等具體領導人員,一般由礦長、副礦長擔任。應急領導小組一般下設技術組、機電運輸組、材料供應組、現場救災工作組、后勤工作組、信息工作組、事故接待組、事故調查組,各小組人員一般由各部門副礦長、科長、區隊長擔任。

二、成立應急搶險指揮部,指揮部一般設置在礦調試室,總指揮一般由礦長擔任。

三、應明確應急領導小組及成員職責

(一)領導小組職責:當事故發生后,由領導小組根據事故性質,共同制定搶險救災應急方案,統一組織指揮事故應急搶險工作。

(二)指揮部職責:負責上傳下達事故應急搶險領導小組的指示,統一調度指揮搶險救災工作。

(三)應急領導機構成員及職責

1、應急領導小組成員職責

①礦長:組織應急領導小組制定搶險救災應急方案,指揮搶險救災工作。

②總工程師:組織生產技術部門制定搶險救災技術方案、編制搶險救災安全技術措施,協助礦長指揮搶險救災工作。

③生產副礦長:落實搶險救災應急方案,負責事故現場搶險救災的具體指揮工作。

④安全礦長:負責搶險救災安全技術措施的落實,保障搶險救災工作中的安全;組織相關部門對事故原因進行調查、分析,編制事故報告。

⑤機電副礦長:指揮機電、運輸部門開展搶險救災工作,為搶險救災工作提供所需機電設備;做好搶險救災過程中的供電、通訊保障和井下運輸工作。

⑥后勤副礦長:負責搶險救災過程中的生活后勤保障和治安保衛工作。

⑦經營副礦長:組織相關部門為搶險救災工作提供所需資金、材料、設備和物資。

2、各專業組職責

①生產技術組職責:負責制定搶險救災技術方案,編寫搶險救災安全技術措施,為搶險救災工作提供所需技術資料和圖紙,根據需要到事故現場實施測量放線工作,繪制事故現場示意圖。

②機電運輸組職責:負責為礦井搶險救災提供所需機電設備;做好供電、供風和通訊保障工作,做好搶險救災物資和人員的運送工作,及時將傷員送出地面。

③材料供應組職責:負責做好搶險救災過程中的材料、物資和設備供應工作。

④現場搶救工作組職責:按照事故應急領導小組和指揮部制定的搶險救災方案,在現場組織協調搶險救災工作,搶救受災人員,并及時將搶險救災工作進展情況匯報指揮部。

⑤生產后勤保障組職責:負責做好搶險救災工作提供后勤保障工作,為參加搶險救災工作的人員提供衣、食、住、行;搞好搶險救災過程中的治安工作;負責家屬的聯系和接待,妥善處理善后工作。

⑥信息工作組職責:負責新聞媒體的接待工作,搞好信息溝通,按要求信息發布,根據需要錄制現場資料,為相關部門提供音像錄制和播放設備。保證有一臺電腦和公司相連,傳輸文件圖紙。

⑦事故接待組職責:負責上級部門領導來礦的接待登記工作,根據需要安排人員陪領導去現場了解情況。

⑧事故調查組職責:負責事故的調查、分析,查明事故原因。提交事故書面報告,制定整改和防范措旌。

四、應急響應程序

(一)事故的匯報程序

1、當礦井發生災害事故時,事故現場的負責人要及時向礦調度室匯報。匯報時要講清災害事故發生的時間、地點、性質、影響范圍、災害程度等。且電話附近留人值守,隨時和調度室保持聯系。

2、礦調度室接到事故匯報后,做好匯報記錄,并立即將事故情況匯報礦值班領導、礦相關部門和公司調度室。

3、礦值班領導接到事故匯報后立即到調度到啟動應急預案,成立搶險救災指揮部,組織相關部門開展搶險救災工作。

(二))搶險救災工作要求

1、事故災害發生后礦所有部門和人員必須服從搶險指揮部的指揮和調遣。

2、在搶救人員未到達現場之前,事故單位及現場人員應開展自救工作,在搶救過程中必須注意安全。

3、事故單位技術員應及時準確向指揮部提供現場人員名單,員工詳細資料和培訓檔案。協同技術科、安監站提供有效的技術資料。

4、搶險救災工作必須嚴格按照搶險救災應急方案和搶險救災安全技術措施進行,做到安全、有序、快速、有效。

第三章 設備配置

為了保證避難硐室內人員的生存和設備的正常運行,設計共設置了九大系統,分別為密閉空間系統、供氧系統、環境控制系統、監測監控系統、人員定位系統、通訊系統、供電照明系統、供水系統、附屬系統。

由于避難硐室內裝備各廠家配置不一樣,設計暫參考按鄭煤集團告成礦已安裝容量100人避難硐室的裝備進行配備。具體裝備按中標單位設備配置進行安裝施工。

第一節 密閉空間系統

避難硐室的密閉空間系統包括防護密閉門和防護密閉墻、密閉門和密閉墻,分別設置在避難硐室的兩端,防護密閉門抗沖擊壓力不低于0.3MPa。防護密閉門上設觀察窗,門墻設單向排水管和單向排氣管,排水管和排氣管加裝手動閥門。過渡室內設壓縮空氣幕和壓氣噴淋裝置。

一、避難硐室用防爆密閉門

(一)數量4套

(二)技術參數

(1)門體能夠抵御瞬時1000℃以上高溫;

(2)具有抗擊1.0MPa以上的爆炸沖擊波能力;

(3)密閉性能:在+500±20Pa壓力下,泄壓速率不大于350Pa/h。

(三)主要要求:

防爆密閉門應靈活、快捷、手動、密閉性良好。

防爆密閉門應能抵御高溫、高壓、隔絕內外空氣流通。

(四)隨機提供技術文件及配件

產品合格證、使用說明書、出廠檢驗報告、易損件配件等。

二、氣幕噴淋裝置

(一)數量2組

(二)技術參數

(1)噴淋氣體速度不小于5m/s;

(2)噴淋裝置供氣量不小于500m3/h;

(3)噴淋裝置的供氣源不少于兩個,兩者間方便切換,確保壓風系統損壞情況,噴淋裝置正常工作。

(4)覆蓋硐室入口全斷面;

(5)與最外防爆密閉門聯動,防爆密閉門開啟,過渡室門口空氣噴淋裝置啟動。

(三)主要要求:

防爆密閉門開啟時,啟動壓風噴淋裝置,阻礙避難硐室與外界空氣交換。

(四)隨機提供技術文件及配件

產品合格證、使用說明書、出廠檢驗報告、易損件備件等。

第二節 供氧系統

一、氧氣需求量

避難硐室應配備礦井災變期間的空氣供給裝置或設施,在額定防護時間內提供避險人員供氧量不低于0.3m3/min.人,氧氣濃度在18.5%-23.0%之間,并保證避難硐室內部氣壓比室外氣壓高出100Pa以上的正壓狀態,同時能防止有毒有害氣體滲入。

設計避難硐室最大容量為100人,則總供氧(氣)量應不低于30m3/min,并保證連續供氧(氣)時間在96h以上。

二、供氧系統

本次設計,采用三級供氧系統。以壓風供氣為主,并配備有壓縮氧供氣系統,在壓風系統受到破壞后立即啟用壓縮氧供氣系統,并配務有壓縮氧自救器。

(一)壓風控制系統

要求各類避難硐室內均必須接入礦井壓風系統。

在避難硐室內安裝有壓風管道及壓風自救箱,壓風管道與礦井壓風自救系統聯網,壓風管道進入硐室后安裝有減壓、消音、過濾裝置和帶有閥門控制的呼吸嘴,要保證壓風管道出口壓力在0.1~0.3MPa之間,連續噪聲不大于70dB。

(1)數量:1套

(2)技術要求

①系統供氣壓力:0.3~0.7MPa

②壓風出口壓力0.1~0.3MPa;

③供風量不低于30m3/min;

④連續噪聲不大于70 dB(A);

⑤供氣方式: 地面系統供氣

⑥消音能力: ﹤85dB(A)

⑦操作方式: 手動

⑧輸出壓力: 有壓力表顯示

⑨配置減壓過濾閥,過濾空氣中的雜質、水和油,降低壓風噪音,控制空氣質量,使工人呼吸舒適。

(3)主要要求

壓風系統是避難硐室一級供氧系統,并在進入避難硐室前后20m范圍內的壓風管采取保護措施,防止災變時被破壞;進入避難硐室的壓風適宜人員呼吸,具有調壓力、調流量、消音、過濾、排水、防塵等功能,能在惡劣環境下長時間使用。

(二)壓縮氧供氣系統

在硐室內配備有壓縮氧供氣系統,本系統由50個WGA267-60-15型氧氣瓶(15MPa)、輸氣管路和帶有閥門控制的呼吸嘴組成,可供100人使用15h。

(1)數量1套

(2)技術參數:符合《氣瓶安全監察規程》和《醫用氧氣》(GB8982—1988)國家標準中的有關規定。

①鋼瓶外表面天藍漆色,“醫用氧氣”黑字標志清楚,并噴涂紅十字標志。外表面應保持清潔衛生無污染;

②鋼瓶安全附件、防震膠圈、固定式瓶帽應配齊;

③鋼瓶氧氣閥門要求無漏氣、無污染;

④具有減壓和流量調節裝置,操作簡便,快捷,流量計方便計數,具備明顯的調節指示。

⑤氧氣總儲存量滿足不少于100人96h生存需要,儲氣量備用系數不低于1.2。

⑥具有根據硐室內氧氣濃度變化自動調節供氣量功能,確保硐室內環境氧氣濃度維持在18.5%~23%之間。

(3)主要要求

壓縮氧供氧二級供氧保障體系,可以在礦井壓風系統破壞的情況下自動對避難硐室內供氧,供氧量不低于0.5升/分鐘?人,即系統自動檢測室內氧氣濃度值,當氧氣濃度低于18.5%時,自動打開電磁閥向室內供氧,當室內氧氣濃度高于規定濃度23%時,自動關閉電磁閥停止供氧。并具有手動控制功能。

(4)隨機提供技術文件及配件

①氧氣瓶及控制閥產品合格證、醫用氧氣合格證、出廠檢驗報告、易損件配件等。②電磁閥及其控制裝置:防爆合證、礦用產品安全標志證書。

(三)自救器配備

在硐室內應配備120臺ZY-45型隔絕式氧氣自救器(壓縮氧自救器),自救器使用時間不低于45min,以便于避難硐室防護失效后避難人員能夠逃生時使用。

(1)型號:ZY45(湖南煤礦安全裝備有限公司) 數量120個

(2)技術參數

①在下列條件下應正常使用:大氣壓:70~125kpa;相對濕度:0~98%(25℃);溫度:-10~+40℃。

②環境中有害氣體在下列條件下應能起到可靠的保護作用:CO:0~10%;SO2:0~2%;H2S:0~1%;NO2:0~1%;CO2:0~100%;CH4:0~100%;N2:0~100%;浮塵:在10g/m3以下。

③防護性能:在開始1min內,吸氣中O2濃度不低于19%,3分鐘后濃度不低于21%,額定時間內,吸氣中O2濃度應不低于25%,吸氣中CO2濃度,不大于2%,吸氣中應無刺激氣味,無有毒有害氣體,其粉塵量不應使佩截者呼吸受到影響。額定防護時間不小于45min。

④吸氣阻力不應大于200Pa。

⑤呼吸系統經正、負壓氣密性試驗測定,壓力變化值不應大于50Pa。

⑥供氧性能:當氧氣瓶壓力為(3~20)MPa 時,供氧量不小于1.2L/min。

(3)主要要求

避難硐室內應配備隔絕式壓縮氧自救器,自救器額定防護時間不低于45min,配備數量不低于額定人數的1.2倍,自救器符合國家《隔絕式奪縮氧自救器》行業標準。

(4)隨機提供技術文件及配件

產品合格證、礦用產品安全標志證書、使用說明書、出廠檢驗報告、易損件配件等。

第三節 環境保持系統

避難硐室內應不但要保持適當的氧氣濃度,還要保證合理的溫度及濕度,保證CO、二CO2、CH4等有害氣體不超限,應能及時進行有毒有害氣體處理,及時進行溫度及濕度調節,為避險人員提供適宜的生存環境。

(一)礦用空氣制冷系統

(1)數量1組

(2)技術要求:①選用液態CO2汽化吸熱制冷技術調節硐室內空氣溫度。②制冷用CO2循環系統在硐室生存室內具有良好的氣密性保障措施。③制冷機的制冷量不小于100W/m2,并具有制冷速度快,無級調節制冷量的功能。④具有促進硐室內空氣流通功能,保證硐室內環境溫度33℃±2℃。

(3)主要要求:調節硐室內環境溫度,保證環境溫度不超過35℃。

(4)隨機提供技術文件及配件

產品合格證、防爆合格證(電驅動提供)、礦用產品安全標志證書、使用說明書、出廠檢驗報告、易損件配件等。

(二)空氣凈化及空氣調節裝置

(1)數量1套

(2)技術參數

①在下列條件下可正常工作:溫度:-20℃~+50℃;濕度:5~95%RH;環境壓力86~106kPa;允許在煤礦井下有瓦斯和煤塵爆炸危險的環境中使用。

②井下供電電源波動變化較大情況下,設備能夠正常使用,額定電壓:127V/380V/660V/1140V,允許偏差:-20%~+10%;諧波:不大于10%;頻率:50Hz,允許偏差 ±5%。

③對CO2的吸收(排除)能力不低于每人0.5L/min;對CO的吸收(排除)能力不低于400ppm/h,并且在20分鐘內應能保證將一氧化碳濃度由0.04%降到0.0024%以下。

在額定防護時間內,避難硐室環境參數應符合表1規定。

項目O2COCO2CH4溫度濕度

指標18.5%~23.0%≤24X10-6<1.0%≤1.0%330C±20C≤85%

(3)主要要求

避難硐室應具備空氣凈化系統,當外界壓風系統失效時啟動,有效的清除人體夾帶和人體活動產生二氧化碳、一氧化碳、氨氣、硫化氫、揮發性有機物等。采用空氣再生與凈化材料,與溫度調節系統配合使用,為避難硐室創造人適宜的生存環境。在額定防護時間內保證避難硐室內空氣及有毒有害氣體濃度滿足《緊急避險暫行規定》相關要求。

(4)隨機提供技術文件及配件

產品合格證、防爆合格證(電驅動提供)、礦用產品安全標志證書、使用說明書、出廠檢驗報告、易損件配件等。

第四節 監測監控系統

根據有關要求,應對避難硐室內外的O2、CO、CO2、CH4等有毒有害氣體濃度及溫度和濕度進行監測,適時掌握室內外環境變化情況,以便于室內生存環境控制調節,便于了解室外災變危害程度。

設計監測監控系統由地面中心站、地面分站及井下分站、電源箱、傳感器、信號電纜等組成。進行實時采集與處理、信息傳輸、超限報警斷電、遠方控制等,以滿足礦井安全生產管理的需要。監測監控系統應符合MT/T899-2000《煤礦用信息傳輸裝置》的標準要求。

(一)CH4傳感器

(1)數量型號

型號:GJH100B,要求能與KJ110N煤礦安全監控系統兼容。

數量:2個。

(2)技術參數

①顯示方式:四位發光數碼管;

②甲烷濃度顯示:0.00~99.9%

③報警:可在0.50~2.50%CH4 范圍內設定任意值報警(注:出廠設定為1.00%報警值);報警聲強在1m處≥80dB;光強的能見度在黑暗中不小于20m 。

④工作電壓:DC 9~21V。

⑤工作電流:<90 mA(DC18V);報警工作電流:≤110mA(DC18V)。

(二)O2、CO傳感器

(1)型號數量。

型號:GH3,要求能與KJ110N煤礦安全監控系統兼容;

數量:4個。

(2)技術參數

①在下列條件下可正常工作:溫度:0~40℃;濕度:≤98%;風速:不大于8m/s;氣壓:80~116kPa。

②測量范圍,CO:(0~500)×10-6;O2:0~25.0% 。

③測量誤差:

表1 CO基本誤差要求

測量范圍,10-6 CO基本誤差

0~100±4ppm

100~500測量值的±5%

表2 O2基本誤差要求

測量范圍,% O2基本誤差,% O2

0~25.0±3.0%(滿量程)

(三)CO2傳感器

(1)型號數量

型號:GRG5H,與KJ110N煤礦安全監控系統兼容

數量:2個

(2)技術參數

①在下列條件下可正常工作:溫度:-20℃~+50℃;濕度:5~95%RH;環境壓力86~106kPa;允許在煤礦井下有瓦斯和煤塵爆炸危險的環境中使用。

②測量范圍: 0~5%

③精度:±0.01%

④響應時間:<30s

⑤音頻報警:報警聲級不低于80dB

⑥視頻報警:高亮度紅色LED;

⑦報警點連續可調

⑧顯示屏:顯示氣體濃度與儀器工作狀態;

⑨基本誤差:0.00~1.00%,±0.10%CO2(測量值);1.00~5.00%時,±0.25%CO2(測量值)

⑩工作電壓:12~18V礦用本質安全電源。

?工作電流:<80mA(18V)。

?壽命:不小于2年

(五)監測分站

(1)型號:GF-F16 數量:1套

(2)技術參數

①在下列條件下可正常工作:溫度:-20℃~+50℃;濕度:5~95%RH;環境壓力86~106kPa;允許在煤礦井下有瓦斯和煤塵爆炸危險的環境中使用

②最大監控容量應不小于16路本質安全傳感器接口,每路接口能兼容模擬量及開關量傳感器,并為傳感器提供本質安全電源。

③模擬量輸入輸出處理誤差不高于0.5%。累計量輸入處理誤差應不大于0.5%。

④與主機的數據傳輸速率: 5000波特。

⑤與主機的數據傳輸最大距離不小于10Km。

⑥三路斷電控制輸出,能實現就地斷電和遠程斷電控制。

⑦電源波動適應能力:127V/660V等礦用標稱電壓,允許波動-25%~+10%;諧波<10%;頻率:50HZ,允許偏差±5%

⑧抗干擾能力不低于3級。

⑨電氣安全應不低于《礦用分站》行業標準要求。

(3)主要要求:環境監測傳感器、分站應為本安型,與現有系統兼容(KJ70N)。

(4)隨機提供技術文件及配件

產品合格證、防爆合格證、礦用產品安全標志證書、使用說明書、出廠檢驗報告、易損件配件等。

第五節 人員定位系統

利用礦井現有的KJ125型人員定位系統,在避難硐室內設置一臺人員定位系統基站,在各過渡室入口處設置人員定位識別器。并且把監測到的人員進出緊急避險硐室的情況及時上傳至礦井地面調度室,為井下發生緊急情況時的搶險救災提供參考。避難硐室內設置的人員定位系統基站配置及要求如下:

(一)型號數量

型號:KJ250

數量:2套

(二)技術參數

(1)系統中用于煤礦井下的設備應在下列條件下正常工作。環境溫度:0℃~40℃;平均相對濕度:不大于95%(+25℃);大氣壓力:80kPa ~106kPa;有爆炸性氣體混合物,但無顯著振動和沖擊、無破壞絕緣的腐蝕性氣體。

(2)井下供電電源波動變化較大情況下,設備能夠正常使用。額定電壓:127V/380V/660V/1140V,允許偏差:-20%~+10%;諧波:不大于10%;頻率:50Hz,允許偏差 ±5%。

(3)最大傳輸距離應滿足下列要求:識別卡與分站之間的無線傳輸距離不小于10m;分站至傳輸接口之間最大傳輸距離應不小于10km;

(4)最大巡檢周期不大于30s。

(三)主要要求

(1)為本質安全型電器設備,應符合中華人民共和國安全生產行業標準AQ1048-2007《煤礦井下作業人員管理系統使用與管理規范》;

(2)人員定位基站應與礦井現有人員定位系統兼容。

(四)隨機提供技術文件及配件

產品合格證、防爆合格證、礦用產品安全標志證書、使用說明書、出廠檢驗報告、易損件配件等。

第六節 通訊系統

本礦井安裝有MTD-958型80門數字程控調度機,兩條中繼線,供井上下及對外聯絡使用,可滿足通訊要求。

避難硐室內設置的通訊系統與礦井通訊系統聯網,以保證事故狀態下與調度室保持聯系,及時匯報避難硐室內的人員情況,聽從指揮,等待救援的到來。

本設計避難硐室內通訊基站及礦用電話配備及要求如下:

(一)型號數量

通迅基站

型號:KTW125-F 數量:1套

要求能與礦現有KTW125型礦用無線通訊系統兼容

礦用電話

型號:KTH17 數量:1套

要求能與礦現有DDK-6型數字型程控調度通訊系統兼容

(二)技術要求

①在下列環境下應能正常使用:環境溫度:0℃~40℃;環境濕度:不大于95%(+25℃);大氣壓力:80kPa~106kPa;有爆炸性氣體混合物,但無顯著振動和沖擊、無破壞絕緣的腐蝕性氣體。

②電源波動適應能力

供電電壓在產品標準規定的允許電壓波動范圍內,系統主要功能和主要技術指標應不低于MT/T 899標準要求。

③工作穩定性

系統應進行工作穩定性試驗,系統主要功能和主要技術指標應不低于MT/T 899標準要求。

④抗干擾性能:系統應能通過GB/T 17626.3-1998規定的射頻電磁場輻射、電快速瞬變脈沖群、浪涌(沖擊)抗擾度試驗,其主要功能和主要技術指標應不低于MT/T 899標準要求。

⑤可靠性:系統平均無故障時間(MTBF)宜不小于800h。

⑥系統的有效通信距離應不小于10km。

(三)主要要求

(1)移動通訊基站、移動手機、全自動電話機應為本質安全型電器設備,應符合煤礦井下相關通訊行業標準;

(2)通訊設備應與礦井現有通訊系統兼容。

(四)隨機提供技術文件及配件

產品合格證、防爆合格證、礦用產品安全標志證書、使用說明書、出廠檢驗報告、易損件配件等。

第七節 供電照明系統

一、供電

(一)供電電源

避難硐室應采用雙電源供電,一趟取自主井底中央變電所,一趟取自避難硐室內自備電池箱。設計以外供電為主,當井底變電所出現故障時,應能及時使用備用電源。設計配備了1套礦用不間斷電源。

避難硐室內配備的礦用不間斷電源要求如下:

(一)數量1組

(二)技術參數

①在下列條件下可正常工作:環境壓力86~106kPa;環境溫度:-5℃~+40℃;相對濕度0-95%RH;允許在煤礦井下有瓦斯和煤塵爆炸危險的環境中使用。

②電器設備標稱電壓可在礦用標稱電壓中選取,井下供電電源波動變化較大情況下,設備能夠正常使用;諧波:不大于10%;頻率:50Hz,允許偏差 ±5%。

③智能充電功能,當電池電量欠壓時,及時自動充電。

④開蓋斷電功能,開蓋后,自動切斷直流輸出。

⑤轉換時間:切換時間<0.1s;

⑥后備電池容量:滿足硐室機電設備滿負荷不小于96小時;

⑦過壓保護、過流保護、短路保護。

(三)主要要求

為本質安全型電源,無外部電源供給情況下,可維持硐室機電設備正常運轉96h以上。具備自動充電、電量顯示、均衡充電、均衡放電等電源管理和過充、過放等安全保護功能。

(四)隨機提供技術文件及配件

產品合格證、防爆合格證、礦用產品安全標志證書、使用說明書、出廠檢驗報告、易損件配件等。

第八節 供水系統

在避難硐室內安裝有1根DN50型帶閥門的無縫鋼管,并配備了水桶,供水管與礦井消防灑水管路聯網,在通往避難硐室的管路上中間不得設置閘閥,水源取自地面清水池,可隨時向避難硐室內供水。

第九節 附屬系統

附屬系統能夠保證救援人員到來之前,維持硐室內避難人員的基本生活需求,包括照座椅、照明、管路、滅火器、醫療器械、工具箱、生活系統等。

主要要求:①附屬材料阻燃,抗靜電。②動力電纜、信號電纜、接線盒有礦用產品安全標志證書。③動力控制開關具有防煤合格證、礦用產品安全標專證。

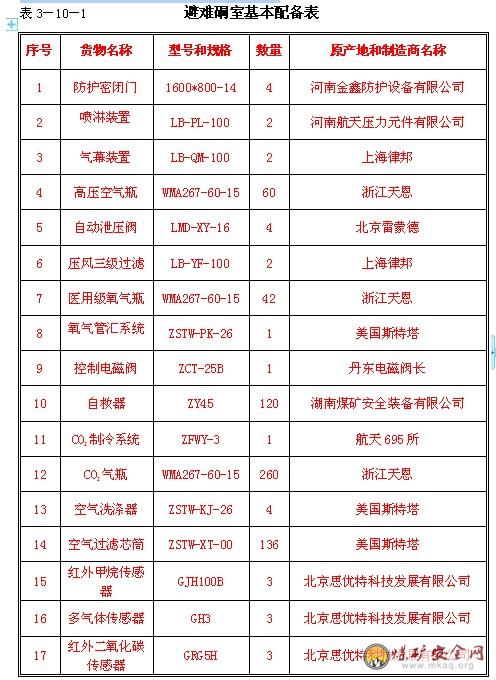

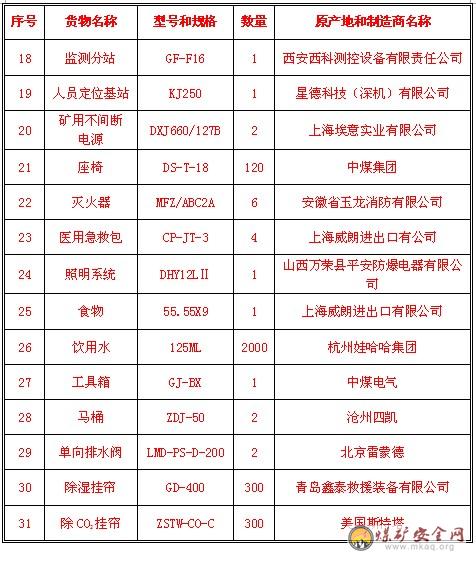

第十節 避難硐室基本配備

避難硐室裝備暫按鄭煤集團告成礦已安裝裝備標準進行配備。具體裝備按各建設單位中標的廠家設備配置標準進行安裝施工。以下是煤礦井下100人標準避難硐室的裝備配備。

第四章 管理、維護及培訓和演練

加強井下避難硐室管理工作,定期進行檢查與維護,是充分發揮避難硐室功能的必要條件,是保證安全避險的前提條件。管理與維護工作應按照以下規定執行。

一、避難硐室施工前應進行專門施工圖設計,并編制施工安全措施,報礦井總工程師審批后施工。竣工后由安全副礦長組織通風、安全及生產部門相關人員進行驗收,合格后才能投入使用。

二、礦井應建立避難硐室管理制度,設專人管理,每周檢查一次。按照相關規定對其配套設施、設備進行維護、保養或調校,發現問題及時處理,確保設施完好可靠。避難硐室保持常開狀態,確保災變時人員可以及時進入。

三、避險硐室內應懸掛或張貼簡明、易懂的使用說明,指導避險礦工正確使用。

四、檢查和維護

1、礦井應定期對避難峒室設施及配套設備進行檢查和維護,并按產品說明書要求定期更換部件或設備。

2、應保證儲存的食品、水、藥品等始終處于保質期內,外包裝應明確標示保質日期和下次更換時間。

3、每天應對緊急避險設施進行1次巡檢,設置巡檢牌板,做好巡檢記錄。礦井負責人應對緊急避險設施的日常巡檢情況進行檢查。

4、每月對配備的高壓氣瓶進行1次余量檢查及系統調試,氣瓶內壓力低于額定壓力的95%時應及時更換。每3年對高壓氣瓶進行1次強制性檢測,每年對壓力表進行1次強制性檢驗。

5、每10天應對設備電源進行1次檢查和測試。

6、每年對緊急避險設施進行1次系統性的功能測試,包括氣密性、電源、供氧、有害氣體處理等。

五、經檢查發現避難峒室設施不能正常使用時,應及時維護處理。緊急避險設施不能正常使用時,應停止采掘作業。

六、礦井災害預防與處理計劃、重大事故應急預案、采區設計及作業規程中應包含緊急避險系統的相關內容。

七、礦井應建立緊急避險系統的技術檔案,準確記錄緊急避險設施設計、安裝、使用、維護、配件配品更換等相關信息。

八、礦井應于每年年底前將緊急避險系統建設和運行情況,向縣級以上煤礦安全監管部門和駐地煤礦安全監察機構書面報告。

九、培訓與應急演練

1、煤礦企業應將了解緊急避險系統、正確使用緊急避險設施作為入井人員安全培訓的重要內容,確保所有入井人員熟悉井下緊急避險系統,掌握緊急避險設施的使用方法,具備安全避險基本知識。

2、對緊急避險系統進行調整后,應及時對相關區域的入井人員進行再培訓,確保所有入井人員準確掌握緊急避險系統的實際狀況。

3、煤礦應當每年開展1次緊急避險應急演練,建立應急演練檔案,并將應急演練情況書面報告縣級以上煤礦安全監管部門和駐地煤礦安全監察機構。

4、發生突發情況時,進入避難硐室后要聽從統一指揮。指揮人員為帶班的礦領導或帶班的采區領導,級別相同時以職稱的高低為主,職稱相同時,以通風專業為主,總指揮必須及時向地面匯報情況,請示下一步工作,但總指揮在緊急情況下有權作出決定,并立即報告地面指揮部。

第五章 投資估算

一、投資范圍

投資范圍包括設計文件所列的井下緊急避險系統增加的井巷工程、安裝工程、設備購置、工程建設其他費用、工程預備費等各類工程投資。

二、編制依據

根據國家和行業的現行定額標準及配套的文件并結合礦井實際情況進行編制。

二、建設資金投資估算與籌措

(一)投資估算

建設項目總資金999萬元,其中礦建工程214萬元,設備購置及安裝工程和工程建設其他費用共785萬元。

(二)資金籌措

本項目所需要的資金,全部來源于企業自籌,不計建設期利息。